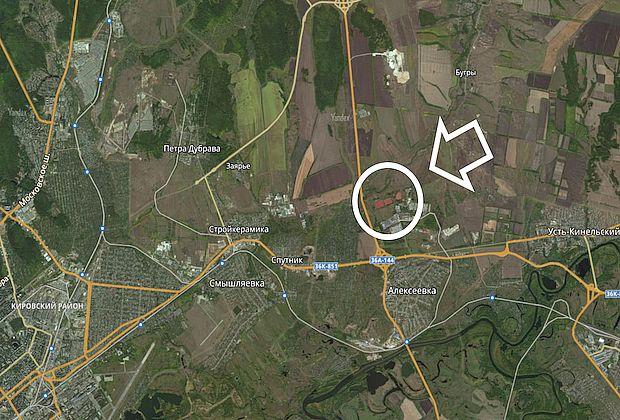

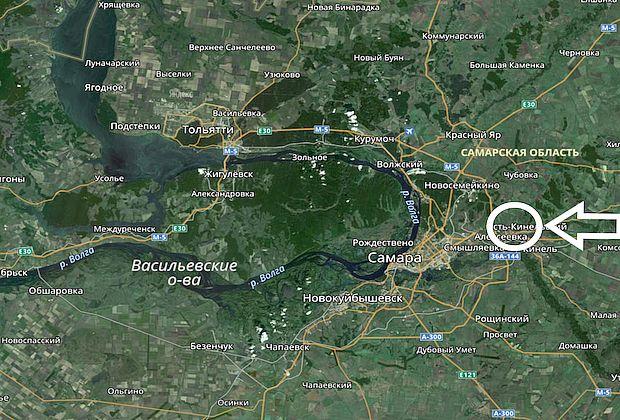

5 и 6 июня в социальных сетях появились сообщения об обнаружении в поле в нескольких сотнях метрах от проходных АвтоВАЗа источника радиационного заражения. Фон здесь, по словам ньюсмейкеров, превышал допустимый в несколько раз.

Как удалось выяснить «ЭкоВолге63», заброшенную свалку с многократным превышением радиационного фона обнаружили тольяттинские депутаты. По словам депутата гордумы Василия Воробьева, старая рекультивированная свалка находится в Автозаводском районе недалеко от паркового комплекса музея техники имени Сахарова. О повышенном радиационном фоне на этой территории ему сообщил помощник Павел Авдеев. Как рассказал «ЭкоВолге63» сам Авдеев, неблагополучное с точки зрения экологии место он обнаружил еще несколько лет назад, когда работал в общественном совете при Роспотребнадзоре. Тогда ему об этом сообщили люди, которые занимались несанкционированными раскопками на месте свалки. Они рассказали, что в ходе раскопок наткнулись на несколько ящиков с некими приборами. При попытке сдать их в скупку оказалось, что приборы сильно фонят. Авдеев долгое время пытался донести информацию об опасном объекте в городскую администрацию, но столкнулся с непониманием, и только после того, как привлек к теме депутатов городской думы, дело сдвинулось с места. Вместе с парламентариями к месту выехали сотрудник городской администрации, общественники из «Социально-экологического союза» и движения «Тольятти, дыши!», а также специалист МБОУ «Курсы гражданской обороны» с дозиметром, который и выявил чрезмерный уровень радиации. Данные о конкретных данных по радиационному фону разнятся. Павел Авдеев заявил «ЭкоВолге63» о 18-кратном превышении допустимого уровня смертоносного излучения. На страничке движения «Тольятти, дыши!» в сети «Вконтакте» сказано о том, что радиация на заброшенной вазовской свалке зашкалила в 98 раз.

Организацию, которая производила замеры, привлекала тольяттинская городская администрация. Как выяснилось, образовательное учреждение не имеет необходимых документов на произведение подобных замеров, поэтому акция не могла носить официальный характер. Как говорят сами депутаты, это было некой разведкой, но в конце июня планируется сделать уже официальное выездное совещание думской комиссии по городскому хозяйству с привлечением более квалифицированных специалистов из ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений» (ЦЛАТИ).

Городская администрация на запрос о ЧП пока не ответила.

Осенью этого года в тольяттинских СМИ сообщалось о повышенном радиационном фоне за заводе «Фосфор» ныне прекратившем свою деятельность. Специалисты из Приволжского управления гидрометеослужбы провели замеры в указанном районе и факты заражения не подтвердили.

UPD 7 июня Тольяттинская горадминистрация распространила официальные разъяснения по поводу вышеописанного инцидента:

В связи с обращением жителя городского округа Тольятти, специалистами администрации городского округа Тольятти, был инициирован выезд на территорию вскрытой свалки инертных отходов, расположенной напротив 1-3 вставок АО «АВТОВАЗ» для определения территории, на которой возможно превышение радиоактивного фона.

Для проведения замеров были привлечены специалисты МБОУ ФПО «Курсы ГО г.о.Тольятти». Замеры производились учебным дозиметром — радиометром ДРБП-03.

По результатам обследования зафиксировано отклонение от естественного фона. В ходе проведения замеров прибором показаны разночтивые данные. Ввиду отсутствия поверки прибора определить степень отклонения от естественного фона не представляется возможным.

В настоящее время ведётся расшифровка полученных данных. Кроме того, специалистами администрации направлено обращение ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в городе Тольятти Самарской области с целью проведения повторных замеров радиационного фона территории оперативной группой, имеющей специализированное оборудование.

Вечером 7 июня горадминистрация распространила еще одно сообщение, где утверждала, что превышения радиационного фона в указанном месте нет.

7 июня специалистами администрации г.о. Тольятти совместно с представителями ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Тольятти Самарской области», ФГБУ «Приволжское УГМС», Роспотребнадзора и химико-радиометрической лаборатории ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» (МЧС Самарской области) проведены повторные замеры радиационного фона территории свалки, расположенной напротив 1-3 вставок АВТОВАЗа. В обследовании приняли участие специалисты оперативной группы, которая имеет специализированное оборудование. В ходе проверки превышения радиационного фона по контуру территории свалки, а также внутри котлованов не выявлено. Все результаты измерений отмечены в диапазоне от 0,07 до 0,17 мкЗв/ч при норме 0,24 мкЗв/ч, установленной для Самарской области.

Напомним, проверка свалки инертных отходов была инициирована в связи с поступившим администрацию обращением жителя Тольятти, который заявлял о возможном превышении радиационного фона на объекте. В ходе проверки 4-мя приборами радиационной разведки (поисковыми дозиметрами) проведено обследование территории площадью около 10 га, а также точечные замеры мощности экспозиционной дозы гамма-излучения (МЭД гамма-фона) 5-тью дозиметрами, включая контур полигона. Все оборудование, используемое при замерах, имеет действующие свидетельства о поверке. По результатам обследования установлено, что территория не является радиоактивно загрязненной, источники излучения не выявлены.

Необходимо отметить, что наблюдения за радиоактивным загрязнением окружающей среды в Автозаводском районе осуществляются на метеостанции, расположенной на расстоянии около 5 км от места проведенного 7 июня радиационного обследования. Наблюдения осуществляются в непрерывном режиме с помощью автоматического датчика, а также дозиметрами. За все время наблюдений (с 1980 г.) высоких загрязнений МЭД гамма-фона не фиксировалось.

Специалисты отмечают также, что даже в случае обнаружения точечного источника излучения, его влияние не может распространяться на значительные расстояния, а сам источник подлежит изъятию и утилизации специализированными организациями. В случае, если гражданин обладает информацией о месте нахождения опасного радиоактивного источника ионизирующего излучения, его задача – сообщить об этом уполномоченным органам.

Ни депутаты, ни общественники на вышеописанном мероприятии не присутствовали. Депутат Воробьев заявил, что его предупредили за час до проверки, и он не смог выехать на место из-за запланированного на этот день другого мероприятия. То же заявил и председатель тольяттинского «Социально-экологического союза» Андрей Крючков.

Также Василий Воробьев уверил, что запланированное на конец июня выездное заседание думской комиссии по горхозяйству с приглашением сертифицированных дозиметристов состоится.

Читать далее