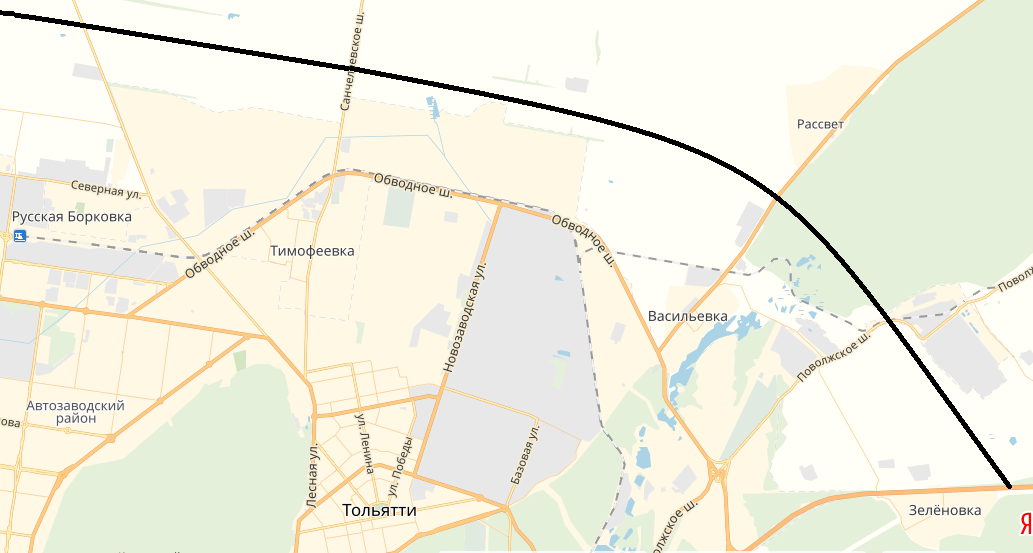

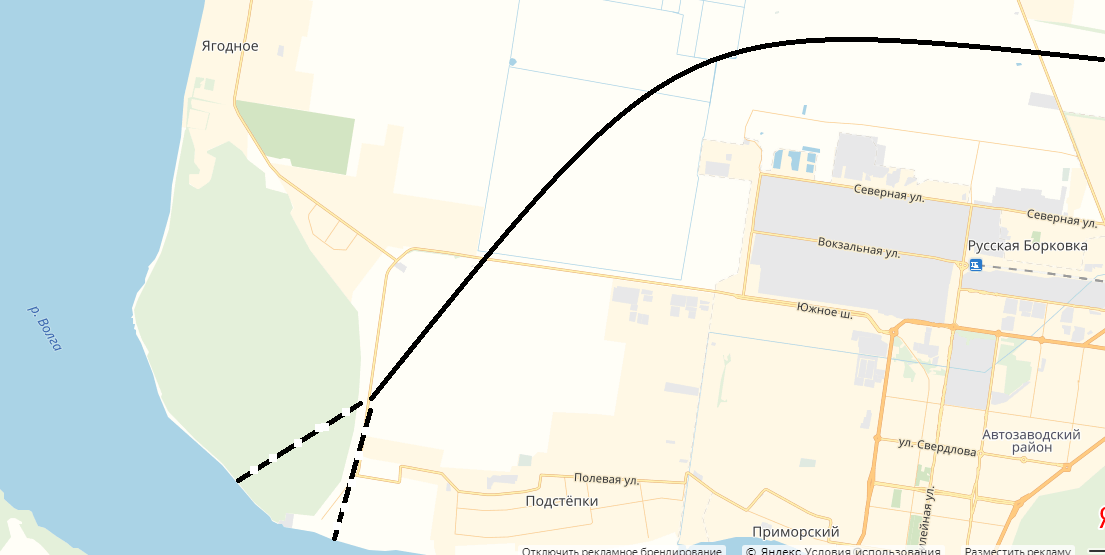

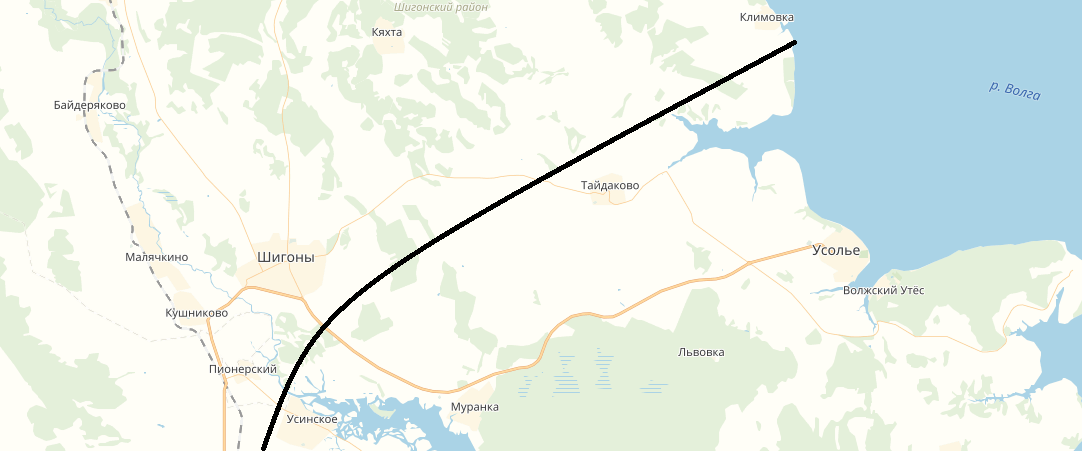

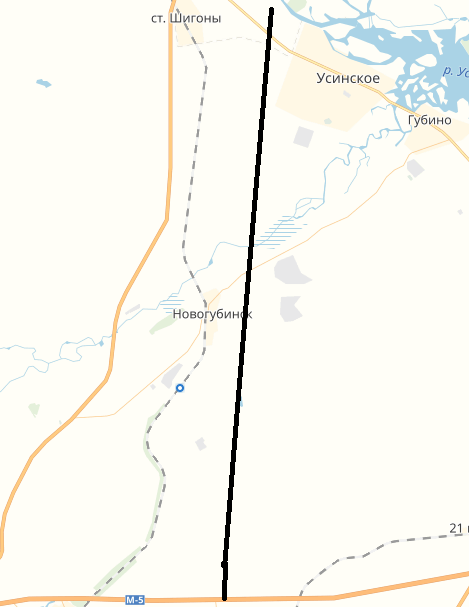

Мост через Волгу в районе села Климовка и трасса к нему не рассматриваются в рамках планирования транснационального маршрута «Европа-Китай». Именно такой вывод можно сделать из материалов, которые публикуют сегодня «Ведомости». Согласно данным газеты, на сегодня правительство РФ рассматривает четыре варианта строительства трассы «Европа-Китай». И ни один из этих вариантов не проходит через Тольятти и даже через трассу М-5 (см. схему). Российскую часть транспортного коридора Европа – Западный Китай (ЕЗК) планируется построить к 2024 году. К 1 октября маршрут коридора должен быть внесен в план магистральной инфраструктуры.

Весь маршрут – более 8000 км. Дороги в Белоруссии, Казахстане и Китае почти готовы. Но российская часть вызвала серьезные споры в правительстве. Источники издания говорят о том, что самым вероятным вариантом маршрута Европа-Китай будет путь через Нижний Новгород и Казань. Ранее Министр транспорта Самарской области Иван Пивкин сообщил, что транснациональный маршрут может пройти через Самарскую область и, в частности, через еще не построенный мост через Волгу в районе села Климовка.

«ЭкоВолга» публиковала интервью с бывшим президентом компании «Автозаводстрой» Игорем Кадыровым, который говорил, что в правительстве про проект «климовского» моста практически никто не знает и ссылался при этом на разговор с одним из заместителей министра транспорта России и руководителем «Автодора» Сергеем Кельбахом. И.о. губернатора Самарской области Дмитрий Азаров в интервью неоднократно признавал, что проект маршрута через мост в районе Климовки слабо подготовлен и недостаточно обоснован.

Впрочем, региональное правительство продолжает работу в направлении подготовки к строительству трассы и моста. В августе этого года Иван Пивкин подписал распоряжение о резервировании земель на возможном маршруте трассы к мосту в Климовке. Кроме того, подготовлен пакет документов для участия в отборе проектов, реализуемых в рамках концессионных соглашений. То есть трассу и мост могут начать строить за счет частных средств.

Читать далее