Или пять причин для правоохранителей проверить «Эковоз»

Группу «ЭкоВоз» проверит группа сотрудников следственного комитета из Мосеквы. Такое сообщение сегодня распространяется на некоторых каналах в мессенджерах и пабликах в соцсетях. Этот же текст некий доброжелатель переслал и в адрес «ЭкоВолги». «Сегодня в «Курумоч» на самолете из Москвы прилетела группа людей с серьезными лицами, в серых пиджаках и с красными корочками Следственного комитета РФ, — пишет автор текста. — Эти товарищи прибыли в Самарскую область из-за действий одного из кандидатов в Президенты РФ»

Под одним из кандидатов в президенты РФ имеется в виду Ксения Собчак, которая выражала поддержку жителям сел Ставропольского района, протестующим против строительства свалки группой компаний «Эковоз». А также обещала направить обращение в прокуратуру с просьбой проверить деятельность этой группы.

Руководитель «Эковоза» депутат Самарской губернской думы Денис Волков публиковал ответ на это обращение и, если верить автору текста, даже обратился в следственный комитет в заявлением о клевете. Собчак якобы также ответила заявлением в следственные органы, и это заявление правоохранители восприняли «со всей серьезностью». И теперь в Тольятти работает следственная бригада, которая будет проверять некие факты из жизни «Эковоза» и его руководителя.

Полностью текст сообщения о «людях в сером» якобы прилетевших из Москвы по душу руководителя «Эковоза» можно прочитать здесь

Не исключая, что данное сообщение – есть чистый вброс от неких недоброжелателей, приведем все же несколько версий: что именно могли бы проверить в группе компаний «Эковоз» правоохранители, хотя бы изучив накопившиеся на сайте «ЭкоВолга» материалы.

Бизнес ГК «Эковоз» всегда был тайной за семью печатями, даже несмотря на то, что основные денежные потоки группы Дениса Волкова всегда были связаны с муниципальными контрактами. И очередная загадка проявилась в ходе изучения бизнеса компании «Техтранссервис» (ТТС). Фирма, которую возглавляет Игорь Зиньковский, не известна большинству горожан, у нее нет даже собственного сайта, не говоря уже об офисном здании. Но выручка ТТС за 2016 год составила 775,7 млн. рублей и выросла при этом в 74 раза за один год. Как выяснилось, из дальнейшего изучения данных о сделках группы на сайте zakupki.gov.ru, столь быстрое обогащение компании Игоря Зиньковского объясняется сделками со структурами ГК «Эковоз»: ООО «ЭкоРесурсПоволжье» (учредитель Алена Душкова) и ООО «Повтор» (учредитель Александр Душков – основатель «Эковоза», бесследно пропавший в 2012 году). В основном эти сделки заключались в оказании транспортных услуг и поставки ПЭТ-бутылки. При этом ПЭТ-бутылки ТТС поставила «Эковозу» на общую сумму более 100 млн. рублей. По данным «ЭкоВолги», на эти деньги можно скупить весь годовой оборот этого вида пластиковой тары в Тольятти.

Впрочем, слово «заработала» применительно к сделкам ТТС не совсем правильно. В этом же году фирма Зиньковского понесла убыток на сумму 192,9 млн. рублей, а «кредиторка» ее перевалила полумиллиардную отметку. Странный бизнес.

Вряд ли вот так открыто группа «Эковоз» строит некие «отмывочные схемы», но проверить не мешало бы.

В прошлом году жители Тимофеевки обвинили местных чиновников в краже собственных персональных данных в пользу компании «Сум-транс», близкой к «Эковозу». По их версии, компания каким-то путем завладев базой данных о всех жителях села, неким образом оформила договора на оказание услуг по вывозу отходов со всеми жителями поселения и начала присылать им расчетки. Жители села пытались потребовать от прокуратуры проверки этих фактов, но надзорная инстанция так и не выявила никаких нарушений закона. Хотя, по мнению некоторых сельчан, не очень-то и проверяла.

- Схема финансированием бюджетными средствами мусоросортировочной станции «Повтор» через ОАО «Завод по переработке отходов», а также рекультивацией старой свалки в Узюково подробно описана здесь, здесь и здесь

Если вкратце, то бюджет Тольятти на протяжении нескольких лет финансировал работу тольяттинского завода по переработке отходов, который якобы производил из бытового мусора компост. Но на деле компост был неликвидный из-за своего плохого качества, а большая часть средств перечислялась мусоросортировке «Повтор», которая входит в «Эковоз». Таким образом, ГК «Эковоз» получил из городского бюджета сотни миллионов рублей. Правоохранительные органы неоднократно проверяли данную схему и в конце концов тольяттинской мэрии ее пришлось ликвидировать, но может быть стоит проверить ее еще раз?

Мутная история с обнулением счетов жигулевских пенсионеров через некий публичный договор на вывоз бытовых отходов. Жители узнавали о том, что они связаны каким-то договором с «Эковозом» и должны ему очень большие суммы только после того, как сумма «долга» снималась у них с карточного счета судебными приставами-исполнителями. Жертвами этой хитрой бизнес-схемы стали многие пенсионеры, так как «публичный договор» затронул частный сектор Жигулевска.

Стала причиной протестов со стороны жителей сельского поселения. Компанию обвиняли в том, что она владея полигоном для захоронения промышленных отходов фактически возит туда «хвосты» с мусоросортировки «Повтор». Которые в основном состоят, в свою очередь, из бытовых отходов. Активисты предполагали, что именно эти «хвосты» могут отравлять в их селе воздух и воду.

Читать далее

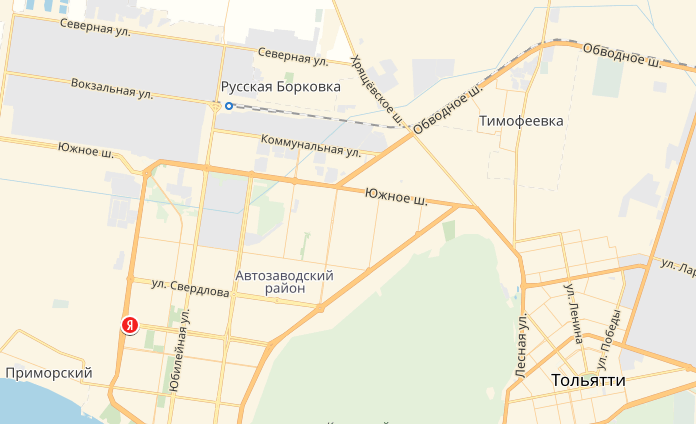

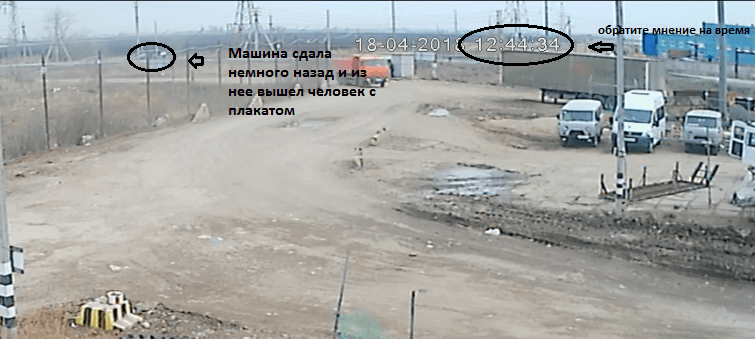

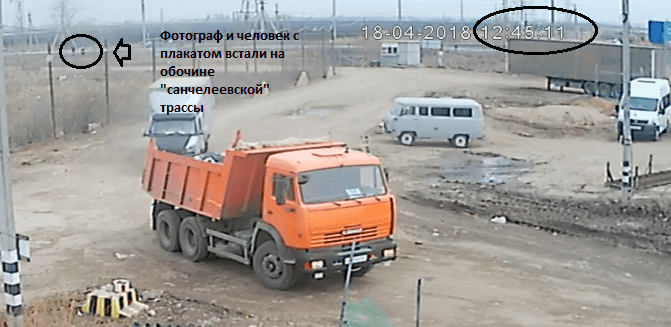

Похоже, что люди, участвовавшие в акции, лишь изобразили протестную деятельность, запечатлев ее на камеру. Эти снимки вскоре появились в соцсетях с соответствующими комментариями. В обращении от имени Ольги Чуркиной в паблике «Происшествия Тольятти» появился текст следующего содержания: «На Хрящевском шоссе прошел одиночный пикет против несанкционированной свалки, на дороге из Тимофеевки в Нижнее Санчелеево – против расширения полигона, принадлежащего компании «Эколайн».

Похоже, что люди, участвовавшие в акции, лишь изобразили протестную деятельность, запечатлев ее на камеру. Эти снимки вскоре появились в соцсетях с соответствующими комментариями. В обращении от имени Ольги Чуркиной в паблике «Происшествия Тольятти» появился текст следующего содержания: «На Хрящевском шоссе прошел одиночный пикет против несанкционированной свалки, на дороге из Тимофеевки в Нижнее Санчелеево – против расширения полигона, принадлежащего компании «Эколайн».